ぼんやりして見える、未完成のように感じる——しかし印象派は、美術の価値基準そのものを変えた革新的な運動でした。

写実性や物語性よりも「見た瞬間の印象」を描くことを目指した彼らは、近代絵画の出発点と位置づけられています。

本記事では、印象派とは何か、その誕生背景、特徴、代表的な画家と作品、鑑賞のポイントまでを体系的に解説します。

目次

印象派とは?

印象派とは、19世紀後半のフランスで生まれた絵画運動で、光や色の変化、瞬間的な視覚印象を重視するのが特徴です。

屋外制作(戸外制作)と筆触を残す描き方によって、従来のアカデミックな絵画観を根底から覆しました。

印象派はなぜ生まれたのか

写実主義・アカデミスムへの反発

19世紀中頃のフランス美術界では、アカデミーが定める歴史画や厳密な写実表現が正統とされていました。

しかし若い画家たちは、それを「現実の見え方とは違う」と感じ始めます。

印象派は、この制度的価値観への反発から生まれました。

近代都市パリと技術革新

鉄道の発達や都市改造によって、近代的な風景や余暇文化が広がりました。

また、チューブ絵具の普及により、画家は屋外で気軽に制作できるようになります。

こうした環境が、光と瞬間を描く印象派を後押ししました。

印象派絵画の特徴

印象派の特徴は、次の4点に整理できます。

①光の表現を最優先する点です。物の輪郭よりも、光によって変化する色が重視されました。

②筆触を残した描き方です。細密な塗り込みではなく、絵具のタッチそのものが視覚効果を生みます。

③戸外制作による自然光の観察です。時間帯や天候による違いが重要な主題となりました。

④日常風景の主題化です。歴史や神話ではなく、都市生活や身近な自然が描かれます。

印象派の代表的な画家と作品

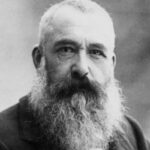

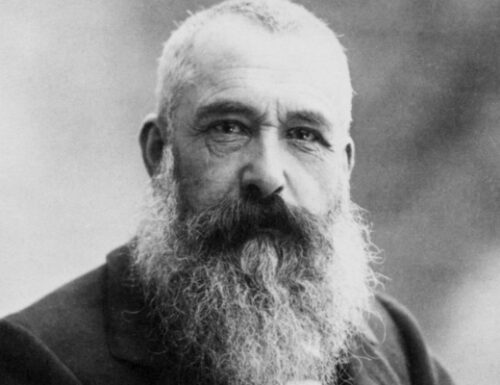

クロード・モネ

印象派の中心人物がクロード・モネです。

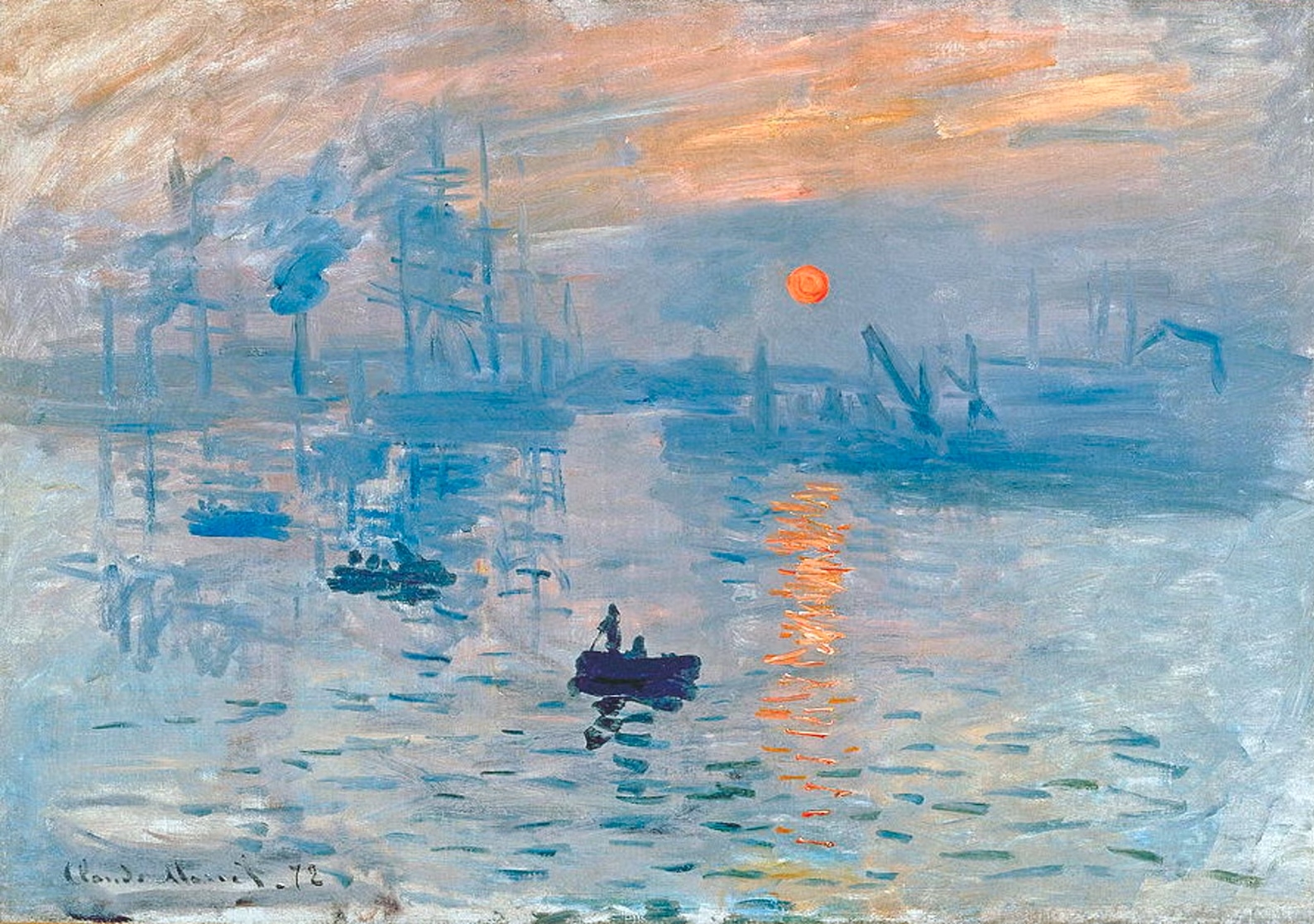

《印象・日の出》は、運動名の由来となった作品で、対象そのものよりも、光に包まれた瞬間の印象が描かれています。

連作によって、同一モチーフの時間変化を追求した点も重要です。

エドガー・ドガ

ドガは、印象派でありながら室内制作を好み、踊り子や日常の動作を独自の構図で描きました。

《踊り子たち》に見られる大胆なトリミングや視点は、写真や日本美術の影響を感じさせます。

ピエール=オーギュスト・ルノワール

ルノワールは、印象派の中でも人物表現に優れた画家です。

《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》では、木漏れ日が人物の肌や衣服に反射する様子が、明るく幸福感のある筆致で描かれています。

印象派と写実主義・ポスト印象派の違い

| 様式 | 特徴 |

|---|---|

| 写実主義 | 社会・現実の客観描写 |

| 印象派 | 光・色・瞬間 |

| ポスト印象派 | 構造・感情・主観 |

印象派絵画の見方

印象派作品は、近くで見ると筆触が目立ちますが、少し距離を取ると画面全体が一つの光景として立ち上がります。

細部よりも、色の響きや空気感を感じ取ることが鑑賞のコツです。

よくある質問(Q&A)

まとめ:印象派から広がるアートの楽しみ方

印象派は、それまでの美術の常識を打ち破り、「光」「色」「一瞬の感覚」をキャンバスに閉じ込めた革新的な芸術運動でした。モネ、ルノワール、ドガなどの作品は、単に美しいだけでなく、「その場にいるかのような体験」を私たちに与えてくれます。