ギュスターヴ・クールベの有名(ポピュラー)な作品から、あまり知られていない作品までを厳選して紹介いたします。

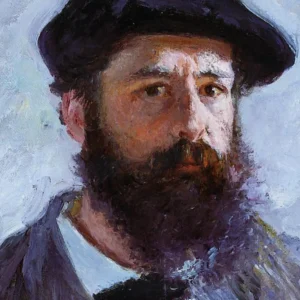

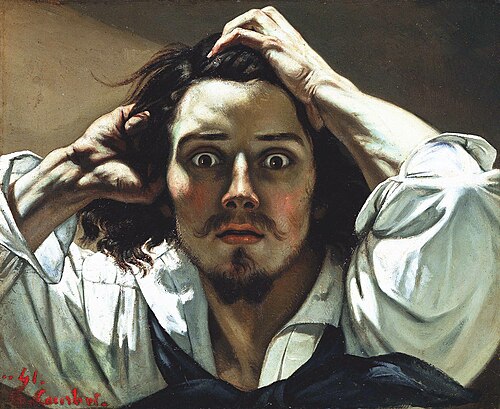

絶望

若き日の自画像として描かれた絵画で、ロマン主義的な情熱と自己内省が表現されています。

作品には、長髪で険しい表情をした青年クールベが両手で頭を抱え、感情の高ぶりと精神的混乱を露わにしている様子が描かれており、その目は鑑賞者に向けられ、深い絶望や苦悩を訴えかけています。

背景は簡素で、人物の心理状態に焦点が置かれ、絵全体にドラマチックな陰影が施されています。

この作品は、クールベ自身の個人的な不安や社会への懐疑を象徴しており、彼の後の写実主義とは異なる、感情表現を重視するロマン主義の影響が強く見られます。

若き芸術家が抱える葛藤やアイデンティティの模索が率直に表現されており、当時の芸術家としての苦悩や情熱を物語る貴重な作品となっています。

Date.Date.1843–1845

オルナンの埋葬

クールベの故郷であるフランスのオルナンで実際に行われた彼の叔父の葬儀の情景を、約7メートルにも及ぶ巨大なカンヴァスに描いています。

当時の絵画界では、このような大きな画面は歴史上の英雄や神話の出来事など、高貴で理想化された題材に用いられるのが一般的でした。

しかしクールベは、名もない田舎の村人の葬儀という、ごく日常的な出来事を、その常識を覆す大画面で、そして一切の理想化を加えることなくありのままに描き出しました。

Date.Date.1849–1850

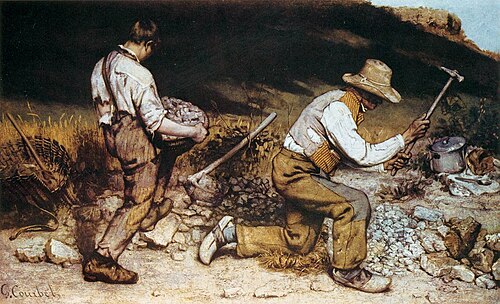

石割人夫

クールベが目撃した、道路の石を割る二人の人夫の重労働を、一切の美化なくありのままに描いています。

破れた服や疲れた体は、彼らの厳しい現実を物語り、当時の絵画が理想化された主題を扱っていたのに対し、クールベは社会の底辺で働く名もなき労働者を主題とすることで、写実主義の確立を象徴しました。

この作品は批判も浴びましたが、近代美術に大きな影響を与えました。残念ながら、第二次世界大戦で焼失し、現在は写真でしか見ることができませんが、その芸術的・歴史的意義は今も高く評価されています。

Date.Date.1849

こんにちは、クールベさん

クールベ自身とそのパトロンであるアルフレッド・ブリュイヤスの出会いを描いています。

この作品は、クールベがモンペリエ近郊の街道を旅している際に、ブリュイヤスと彼の召使、そして犬がクールベを迎えに来た場面を表現しています。

画面右端に、画材と丸めた画布を背負い、堂々と胸を張って立つクールベが描かれています。彼は道端に咲く花を指差し、自信に満ちた表情をしています。一方、その左手前には、恭しく帽子を取りクールベに挨拶をするブリュイヤスが、そしてその後ろには召使と犬がいます。

この構図は、当時の社会的なヒエラルキーを逆転させるかのように、画家であるクールベを主役とし、パトロンであるブリュイヤスを彼に敬意を払う存在として描いている点で非常に革新的でした。

この作品は、クールベが自身の芸術的独立性と、パトロンに依存しない芸術家の自立を宣言するものでした。

当時の画家はしばしば貴族や富裕層のパトロンに支援され、その意向に沿った作品を制作することが多かったのですが、クールベは自らの信念に基づき、現実をありのままに描くレアリスム(写実主義)を追求しました。

この絵は、単なる出会いの情景ではなく、彼が確立しようとしていた新しい芸術のあり方を象徴する作品であり、後の近代美術における芸術家の地位確立にも影響を与えました。

この作品が発表された際も、その大胆な表現は賛否両論を巻き起こしましたが、クールベの個性とリアリズムの精神を強く示すものとして、現在も高く評価されています。

Date.Date.1854

小麦をふるいにかける女

写実主義の代表的な作品であり、農村の女性が屈んで小麦をふるう瞬間を、正確かつ力強く描写しています。

理想化を避け、現実の労働や農民の肉体的な存在感を強調した本作品は、当時のアカデミー美術が好んだ伝統的な主題とは異なり、日常の労働を芸術の価値ある題材として捉えるクールベの姿勢を示しています。

女性の逞しい腕や動作の一瞬をとらえた筆致には、労働の重みと尊厳が込められており、写実主義が追求した「現実の可視化」という理念が如実に表れています。

背景は簡素で、主題を際立たせることで、農民の労働や生活への共感を喚起する構図となっています。

Date.Date.1854

画家のアトリエ

写実主義の理念と自身の芸術観を象徴的に表現した大作です。

中央には、自画像としての画家がキャンバスに風景を描く姿が描かれており、その左右には現実社会を象徴する人物たちが配されています。

左側には、農民、労働者、乞食など、社会に抑圧された人々が描かれ、写実主義が対象とする「現実の世界」を表している一方、右側には、友人や支援者、芸術家仲間、詩人など、クールベの精神的・芸術的共同体を示す人物が配置されています。

背景には、ナポレオン3世が主催した万国博覧会への対抗として本作を展示したという政治的な文脈があり、アカデミズムや体制芸術への批判が込められています。

巨大な画面と象徴的な構成によって、単なる写実を超えた社会的・哲学的メッセージが表現されており、クールベの芸術に対する自己定義と現実世界との関わり方を集約した、写実主義の金字塔といえる作品です。

Date.Date.1855

浴女たち

彼のレアリスム(写実主義)の精神を反映した裸婦像です。

この作品は、水浴後に川辺でくつろぐ、ややふくよかな女性を描いています。画面には、水浴を終えて岸辺に座る女性と、その足元で彼女の衣服を片付ける別の女性(メイドとされることが多い)が描かれています。

クールベは、当時のサロンで主流だった、理想化された神話や歴史上の人物としての裸婦像とは一線を画し、現実の女性の身体をありのままに描きました。

この作品の女性は、古典的な美の規範から外れた、日常的で「生身の」女性像として表現されています。彼女のポーズや表情には、物語性や寓意的な意味はほとんどなく、ただ水浴後のリラックスした瞬間が切り取られています。

「浴女たち」は、1853年のサロンに出品された際、その写実性、特に裸婦の描写に対して激しい批判を浴びました。「醜い」「下品である」といった非難が集中し、ナポレオン3世さえも作品を棒で叩いたという逸話が残るほどです。

しかし、クールベはこれらの批判をものともせず、あくまで自身のレアリスムの哲学を貫き、「女性の身振りには意味を持たない」と答えたとされています。

この作品は、単なる裸婦画ではなく、既存の美術の価値観に挑戦し、「見たままの現実」を主題とすることの重要性を訴えたクールベの革新性を明確に示しています。

伝統的な理想化された美から解放され、等身大の人間を描くというクールベの姿勢は、後の近代絵画、特に印象派やその他の写実主義の動向に大きな影響を与えました。

Date.Date.1853

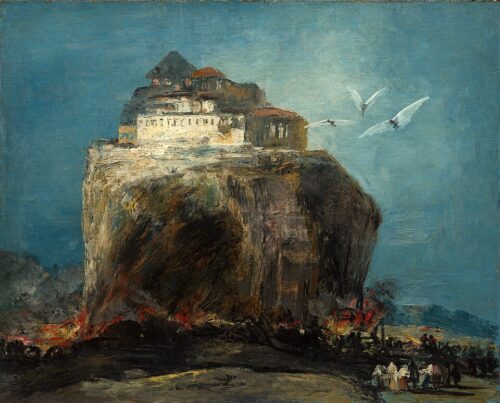

黒い犬を連れた自画像

若き日のクールベが自然の中で黒い犬とともに佇む姿を描いたものであり、ロマン主義的要素と写実的観察が融合した初期の代表作です。

画面中央には、長髪をなびかせたクールベ自身が旅人風の装いで描かれ、足元には忠実な黒い犬が寄り添い、孤独と内省の雰囲気を醸し出しています。

風景は自由で詩的な筆致によって描かれており、当時の自画像としては異例なほど、感情と自然との一体感が強調されています。

この作品は、のちの写実主義的な転換に至る前段階に位置しながらも、すでに自我の強い表現と自然へのまなざしが見られ、クールベの芸術的な独立精神と自然主義的感性の萌芽を示す重要な作品となっています。